Es gab mal eine Zeit, da haben sich Muff Potter für ein neues Album ausgiebig Zeit genommen. Dem entsprang dann ein solcher Klassiker, wie „Heute wird gewonnen, bitte“, der im deutschsprachigen Emo-Rock-Bereich (wenn man diesen Begriff mal auf die alte Garde Marke Hot Water Music und Get Up Kids anwendet) seines Gleichen sucht. Spätestens mit dem letzten Werk „Steady Fremdkörper“ (2007) stellte man dann allerdings gewisse Ermüdungserscheinungen fest. Der famose Auftakt konnte irgendwie nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem einen oder anderen Song ein gewisser Reifeprozess sicher gut getan hätte. Kaum zwei Jahre später erscheint nun „Gute Aussicht“. Das dritte Album in fünf Jahren. Und man ist erstmal vor den Kopf gestoßen. So hingebungsvoll, wie im Opener „Ich und so“ hat man die Jungs lange nicht erlebt. Das Teil klingt so dermaßen dahin gerotzt, dass man als Zuschauer schon mal ins Schlittern kommt. Hatten wir jetzt nicht alle auf den großen Wurf gewartet? Und jetzt das… Muff Potter back to the basics. Kurz gesagt. Nach den 4 Minuten bin ich völlig hingerissen. Die Turbostaatisierung kann beginnen. Tut sie aber nicht. Zumindest nicht uneingeschränkt. Stattdessen hagelt es Melodien. „Rave is Not Rave“ ist der schönste But Alive-Song, den die Jungs von Kettcar nie geschrieben haben. Klingt aber trotzdem 100% nach Muff Potter. Und wird dafür sorgen, dass die Fans von früher in Scharen zu der Band zurück stürmen. „Ich bin charmant“ – ein schonungsloser Schlag in die Fresse. Und so geht das dann weiter. Zur Mitte hin schwächelt die Scheibe dann

ein bisschen. Vor allem das sperrige „Blitzkredit Pop“ mit seiner Kapitalismuskritik wirkt, als hätte man sich auferlegt zu einem politischen Thema jetzt eben auch mal was zu sagen. „Niemand will den Hund begraben“ hingegen langweilt aufgrund seiner epischen Länge. Hätte man auch in der doppelten Geschwindigkeit rausschmettern können. So verkommt die Ballade leider zur Hymne für einsame Nächte am Tresen. Wenn eh schon all daheim sind und der Kellner nur darauf wartet, dass er die Bude endlich dicht machen kann. Hinterher allerdings wird dann wieder das Tempo angezogen. „Alles war schön und nichts tat weh“ prescht in knappen zwei Minuten in die Herzen der Pogo-Fraktion vor. Und so finden Muff Potter doch wieder in die Spur zurück. Vollenden das Ganze sogar mit einer Kampfansage a la „dein Aufprall wird härter als meiner sein“. Und das ist fürwahr – eine „gute Aussicht“.

Passend dazu haut uns Nagel übrigens auch noch ein Hörbuch um die Ohren. „Wo die wilden Maden graben“ ist der Soundtrack zum gleichnamigen Roman, der sich mit dem ganz normalen Wahnsinn des Rockstarlebens auseinandersetzt. In seinem Buch kommt neben dem Touralltag auch das alltägliche Leben zwischen Einkaufstour und After-Tour-Depression nicht zu kurz. Mit Unterstützung von Axel Prahl vom „Tatort“ und Farin Urlaub plaudert der ehemalige Fanzine-Veröffentlicher („Wasted Paper“) und Muff Potter-Frontmann aus dem Nähkästchen. Eingeläutet von einer harten Gitarre beinhalten die 151 Minuten alles, wonach das Fanherz schreit. Dass es dabei mehr heiter als ernst zugeht, lockert die Stimmung zunehmend auf. Vor allem, wenn Farin, als überzeugter Abstinenzler, die Alkohol- und Exzessparts raus posaunt, wie Blasorchester. Insgesamt ein bis zum Rand gefülltes Sammelsurium gepflegter Rockstarphantasien, das den Eindruck seiner Lesetour treffend auf das sterile Medium „Tonträger“ zu überführen weiß. Auch wenn Prahl mit seiner einzigartigen Stimme den beiden anderen immer wieder die Show stielt.

Hinterher blicken wir dann mal wieder auf eine innige Liebschaft zwischen den Polen Elektro und Indie. Yucca aus Nürnberg klingen wie eine aufgeladene Version von The Robocop Kraus mit einer gehörigen Portion Pop-Appeal. Von Oliver Zülich produziert, der ja auch schon den Ärzten und The Notwist einen passenden Sound verabreichte, trommelt sich die Band um Schlagzeuger Jens Würdenmann durch ein energisches Set, dass man meint, sie hätten einen fremden Proberaum gestürmt, die Türen verrammelt und ihre Emotionen in einem einzigen Take auf Band geschmettert. „A Different Time In A Different Place“ ist ein unmittelbares Werk. Eines, das sich nicht sonderlich an Details festkrallt. Ein paar schicke Ideen sind trotzdem drauf. Und die Produktion glänzt ganz hervorragend. Aber man merkt eben, dass das Fundament: die Songs, das sie aus der Band raus mussten. Atemlos spielt sich die Gruppe auf diesem Album bis zum verzerrten Happy End vor, das den Hörer mit dem Gefühl entlässt, schon lange nicht mehr einer solch attraktives Indie-Werk aus heimischen Gefilden vor den Latz geknallt bekommen zu haben. Live dürfte das Ganze jedenfalls dafür sorgen, dass man sich als Zuschauer schon nach wenigen Minuten den perlenden Schweiß im Angesicht der Discokugel vom Antlitz feuert. Genau in diesem Moment müsste die Zeit stehen bleiben. Dann würde die Musik gespiegelt in der emotionalen Szenerie dieses atemlosen Sekundenbruchteils. Wenn alles im Club mehr zu sein scheint, als die Summe der einzelnen Teile.

Die Kante geben wir uns dann anschließend zu den treibenden Vibes von US3. Einfach Club aufsperren. Regler hoch. Crowd geht ab. So in etwa stellt man sich das vor, wenn man den famosen Opener „Gotta Get Out Of Here“ um die Ohren gehauen bekommt. Einfach mal raus aus dem Alltag. Mit „Stop.Think.Run“ ist das kein Problem mehr. Spätestens, wenn sich die ersten Jazz-Samples in die Songs schleichen, stehen alle Zeichen auf Engtanz. Kuschelstimmung ist angesagt. Unterstützt von den Nachwuchsreimern Brook Yung und Sene werfen US3 einem hier eine Clubhymne nach der anderen vor die Füße. Also Arsch hoch und so richtig abhotten. In kuscheligen Momenten zum Knutschen aufs Sofa verziehen und dann wieder in den Blitzlichthagel werfen. Diese Scheibe ist ein Paradebeispiel dafür, wie man die beiden Pole Jazz und HipHop ineinander überblendet, ohne dass es zu holpern anfängt. Alles in allem eine äußerst reizvolle Versuchung, das Teil. Also checkt es aus.

Und anschließend mal wieder in rockige Gefilde vorgedrungen. Kristofer Aström gibt sich auf seinem neuen Album überraschend verzerrt. Klingt manchmal fast ein wenig nach den Lemonheads, was er auf „Sinkadus“ so raus haut. Spätestens bei „The Party“ ist man nahezu berauscht von so viel Gitarrengeschredder, dass sich die Lautstärke-Regler fast von selbst nach oben schälen. „Blind Motherfucker“ entpuppt sich als astreine Herzschmerz-Ballade, die einen tief in den Arm nimmt. Also Tränen abgewischt und weiter geht’s. Natürlich kann Aström es nach wie vor nicht lassen, auch mal den Melancholiker rauszukehren. Nur klingt er anno 2009 irgendwie beschwingter. So, als hätte er mal die Jalousien geöffnet und etwas Licht in die dunkle Hütte gelassen. Seiner Musik verleiht das einen ausgesprochenen Detailreichtum. Man wird von einem Gemütszustand in den nächsten geworfen und lässt sich nur zu gerne von den Songs an der Nase herum führen. Alles in allem mit Sicherheit das spannendste Werk des Fireside-Sängers. „An Album Made Of Loneliness, Hopelessness, New Beginnings And Love, As Helpfull Bittersweet And Unfulfilled As It Can Be“ – besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können.

Troy Pierce wiederum, ein renommierter Künstler aus dem Spektrum Detroit Techno, hat auf seinem Album “Autumn” seiner Vorliebe zur technoiden Düsternis gefrönt. Post Punk und New Wave standen Pate für das Projekt Louderbach, das mit Sänger Gibby Miller ins Leben gerufen wurde. Die Scheibe macht es einem nicht unbedingt einfach. Das Album gerät stellenweise so minimalistisch, dass man sehr viel Geduld braucht, bis sich die Melodien hinter den Flächen in die Gehörgänge verirren. Ambient Sounds sind nun mal nicht jedermanns Sache. Pierce und Miller allerdings verweben das Ganze gekonnt mit Referenzen an Joy Division, Bauhaus und Konsorten. So entsteht ein rundes Gesamtwerk, das wirkt, als würden sich Melancholiker und Tanzbär zum Knutschen ins Hinterzimmer verziehen. Zwischenzeitlich darf dabei natürlich auch mal ordentlich ausgeflippt werden. Das peitschende „Notes“ nimmt einen bei der Hand und wird gekontert von dem pulsierenden „Nothing More Than A White Posion“. Die beiden Tracks bilden das Herzstück dieses düsteren Elektro-Hörspiels, das kurz und bündig mit einem Wort zusammen gefasst werden kann: betörend.

Wer sich derweil an den letzten Sahnstücken von Coldplay überfressen hat, sollte mal auf einen Sprung bei den Papercuts vorbei schauen. Die bewegen sich im Grenzgebiet zwischen schmachtender Melancholie und tränenreicher Szenerie. Zwischendurch schimmern auch mal 60s-Anleihen a la The Zombies durch. Aber dennoch fühlt man sich in dem verhallten Proberaum der Band sehr gut aufgehoben. Schwelgerisch umschiffen sie jede noch so halsbrecherische Monsterwelle, die sie in massenkompatible Gefilde schwemmen könnte. Dabei entpuppt sich „You Can Have What You Want“ als charmantes und ebenso tiefsinniges Nostalgie-Pop-Erlebnis. Nur zu gerne wirft man sich in die breit geöffneten Arme der Band und kuschelt sich in Richtung Seelenfrieden. Diese Musik ist ein Schutzwall gegen die Alltäglichkeit. Wie ein wachsamer Köter in einer Schafherde. Beruhigend und beunruhigend zugleich.

Wer derweil mal wieder so richtig abspannen und sich auf einer einsamen Insel in trauter Abgeschiedenheit die Sonne auf den Bauch scheinen lassen möchte. Der dürfte mit dem „A New Tide“ der herzallerliebsten Gomez sicher gut bedient sein. Die Mucke klingt eigentlich wie ein gekonnter Mix aus Coldplay und Elbow, nur in schmissig. Ein Inselalbum, das keinem weh tut, aber trotzdem Spaß macht. Dazu gibt’s eine illustre Gästeliste, die das Ganze zusätzlich befeuert: Amy Milan von den „Stars“, Josh Abrams von den „Roots“ und diverse andere Multinstrumentalisten haben sich zwischen die Zeilen geschlichen und sorgen dafür, dass man Tracks, wie „Little Pieces“ nicht mehr so schnell aus dem Kopf bekommt. Da wird fröhlich vor sich hingesummt, wie Bienen auf „Honig für alle“-Mission. Es dürfte derzeit jedenfalls nur wenige Alben geben, die das strahlende Licht der wieder erstarkten Sonne in ähnlicher Weise mit wohligen Klängen befeuern.

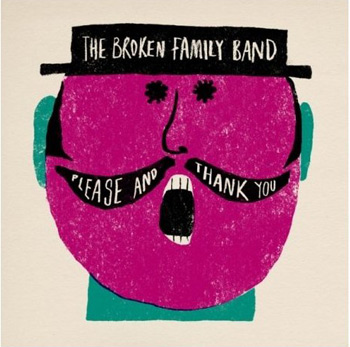

Der passende Hüftschwung für die nächtliche Tanzparty wird dann hinterher von „Please And Thank You“ aus dem Ärmel geschüttelt, wie Kartentricks. The Broken Family Band um Mastermind Steve Adams fabrizieren auf ihrem siebten Album eine ganze Reihe traditioneller Rock-Classics, die aber niemals anmuten, als wären sie Instant-Produkte. Stattdessen wird mit einer gehörigen Portion Schmackes den eigenen Vorlieben gefrönt. Nach kurzer Zeit meint man, Elvis Costello hätte sich die Brille von der Nase gerissen und eine Mähne stehen lassen. Versteht mich bitte nicht falsch. Die Scheibe klingt retro, aber zeitgemäß retro. Die eingespielte Band muss sich selbst nicht mehr viel beweisen. Die scheint einfach nur eine gute Zeit zu haben. Daraus entspring ein schmissiges Rockalbum, das für Puristen eine echte Bereicherung im Plattenschrank darstellen dürfte. Alle anderen werden zumindest mal in die klassische Rockstar-Luftgitarrenpose verfallen, wenn der Opener „Please Yourself“ aus den Boxen prescht. Oder „St. Albans“ einen luftige Kuss in Richtung Firmament schickt, wie von Helium durchzogene Herzluftballons.

Wer derweil Lust hat auf bisschen im Nebel zu schunkeln, der kann sich zu den Melodien von To Arms Etc an die Hände fassen und ein bisschen im Kreis drehen. Unerforschtes Klanggebiet wird erforscht und vehement in einem psychedelischen Schleier vor sich hin klaviert, bis die Finger wund sind. Dennoch hat sich Mastermind und Multinistrumentalist Charles Campbell-Jones auf „Corner Games“ nicht einzelnen Vorlieben verschrieben, sondern verwebt alles, was ihm an zeitgenössischen Allerlei in die Hände fällt. Daraus entsteht ein schickes Post-„Beach Boys“-Monster, das einen einlädt über Wolkenformationen zu hüpfen. Zu den versurften Klanggebilden kommt man dem zauberhaften Rauschen des Meeres mit jeder Minute ein kleines Stück näher. „Corner Games“ ist ein Werk, so sehnsüchtig und überbordend, dass man sich ihm hingibt, wie dem perlenden Antlitz der perfekten Welle.

Wer sich derweil gerne zu Discoklängen die Gelenke abzappelt, aber auch hin und wieder den Indie-Club unsicher macht, der kann sich neben The Faint jetzt noch eine neue Lieblingsband ins Regal stellen. How To Loot Brazil aus Westfalen packen die 80s-Klatsche aus, programmieren ein paar schicke Melodien am Synthesizer dazu und schreddern mit der Gitarre drauf los, als wollten sie das Jahrzehnt der Modeverbrechen mal so richtig durchrütteln. Die Ästhetik des Frontcovers gibt die Richtung vor. „Auto Finster“ ist ein Höllenritt in Richtung Sonnenstrahlen. Sommerpop der schönsten Sorte, der alle Tanzflächen der Nation im Sturm von sich überzeugen dürfte. Sicherlich hat man ähnliche Soundentwürfe in der Vergangenheit schon des Öfteren vernommen. Aber dennoch reißt einem dieses melodieverliebte Brett aus der Schmiede von Produzent Frank Popp immer wieder aufs Neue vom Hocker. Wenn Disco eine Strategie sein sollte, hier funktioniert sie ganz hervorragend. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.

// alexander nickel-hopfengart

Es gab mal eine Zeit, da haben sich

Es gab mal eine Zeit, da haben sich  Passend dazu haut uns

Passend dazu haut uns  Hinterher blicken wir dann mal wieder auf eine innige Liebschaft zwischen den Polen Elektro und Indie.

Hinterher blicken wir dann mal wieder auf eine innige Liebschaft zwischen den Polen Elektro und Indie.  Die Kante geben wir uns dann anschließend zu den treibenden Vibes von

Die Kante geben wir uns dann anschließend zu den treibenden Vibes von  Und anschließend mal wieder in rockige Gefilde vorgedrungen.

Und anschließend mal wieder in rockige Gefilde vorgedrungen.  Troy Pierce wiederum, ein renommierter Künstler aus dem Spektrum Detroit Techno, hat auf seinem Album “Autumn” seiner Vorliebe zur technoiden Düsternis gefrönt. Post Punk und New Wave standen Pate für das Projekt

Troy Pierce wiederum, ein renommierter Künstler aus dem Spektrum Detroit Techno, hat auf seinem Album “Autumn” seiner Vorliebe zur technoiden Düsternis gefrönt. Post Punk und New Wave standen Pate für das Projekt  Wer sich derweil an den letzten Sahnstücken von Coldplay überfressen hat, sollte mal auf einen Sprung bei den

Wer sich derweil an den letzten Sahnstücken von Coldplay überfressen hat, sollte mal auf einen Sprung bei den  Wer derweil mal wieder so richtig abspannen und sich auf einer einsamen Insel in trauter Abgeschiedenheit die Sonne auf den Bauch scheinen lassen möchte. Der dürfte mit dem „A New Tide“ der herzallerliebsten

Wer derweil mal wieder so richtig abspannen und sich auf einer einsamen Insel in trauter Abgeschiedenheit die Sonne auf den Bauch scheinen lassen möchte. Der dürfte mit dem „A New Tide“ der herzallerliebsten  Der passende Hüftschwung für die nächtliche Tanzparty wird dann hinterher von „Please And Thank You“ aus dem Ärmel geschüttelt, wie Kartentricks.

Der passende Hüftschwung für die nächtliche Tanzparty wird dann hinterher von „Please And Thank You“ aus dem Ärmel geschüttelt, wie Kartentricks.  Wer derweil Lust hat auf bisschen im Nebel zu schunkeln, der kann sich zu den Melodien von

Wer derweil Lust hat auf bisschen im Nebel zu schunkeln, der kann sich zu den Melodien von  Wer sich derweil gerne zu Discoklängen die Gelenke abzappelt, aber auch hin und wieder den Indie-Club unsicher macht, der kann sich neben The Faint jetzt noch eine neue Lieblingsband ins Regal stellen.

Wer sich derweil gerne zu Discoklängen die Gelenke abzappelt, aber auch hin und wieder den Indie-Club unsicher macht, der kann sich neben The Faint jetzt noch eine neue Lieblingsband ins Regal stellen.

UND WAS NUN?