Nach seinem Rausschmiss bei Blackmail besinnt sich Aydo Abay nun vollends auf sein bisweilen leider zu Unrecht völlig unterschätztes Nebenprojekt Ken. „Yes We“ (Obama lässt grüßen!), das inzwischen vierte Album des Kollektivs, hat mal wieder all den Poppappeal auf sich vereint, der bei Blackmail so gerne hinter einer Breitseite der Gitarren verreckt. Schon der Opener ist ein Aufruf an den DJ, das Blitzlicht anzuknipsen und die Gäste in einen einzigen Glückstaumel zu versetzen. Selbst für Ken-Verhältnisse sind hier dermaßen viele Hits versammelt, dass man überhaupt nicht mehr aus dem Grinsen raus kommt. Mich jedenfalls hat seit „Bliss, Please“ kein Album aus dem Hause Abay mehr so von den Socken gehauen. Wenn nicht jetzt, wann dann, sollte man diese Jungs endlich auf die große Bühne hinauf wuchten. Ihr werdet schon sehen: Sie werden alles in Grund und Boden rocken.

Nach seinem Rausschmiss bei Blackmail besinnt sich Aydo Abay nun vollends auf sein bisweilen leider zu Unrecht völlig unterschätztes Nebenprojekt Ken. „Yes We“ (Obama lässt grüßen!), das inzwischen vierte Album des Kollektivs, hat mal wieder all den Poppappeal auf sich vereint, der bei Blackmail so gerne hinter einer Breitseite der Gitarren verreckt. Schon der Opener ist ein Aufruf an den DJ, das Blitzlicht anzuknipsen und die Gäste in einen einzigen Glückstaumel zu versetzen. Selbst für Ken-Verhältnisse sind hier dermaßen viele Hits versammelt, dass man überhaupt nicht mehr aus dem Grinsen raus kommt. Mich jedenfalls hat seit „Bliss, Please“ kein Album aus dem Hause Abay mehr so von den Socken gehauen. Wenn nicht jetzt, wann dann, sollte man diese Jungs endlich auf die große Bühne hinauf wuchten. Ihr werdet schon sehen: Sie werden alles in Grund und Boden rocken.

Wer sich derweil die x-te Geschichte zur schon vielfach erzählten Story des „Punk Rock – Die Geschichte einer Revolution“ zu Gemüte möchte, sollte in diesen Tagen mal einen Zwischenstopp im Buchhandel einlegen. John Robb, Sänger der Punk-Kapelle Goldblade hat sich dem Thema angenommen und wurde von Martin Büsser und Chris Wilpert ins Deutsche transferiert. Im Rahmen des Buches kommen alle zu Wort, die etwas Lautstarkes äußern möchten: Mick Jones, Malcolm McLaren, Billy Bragg, John Lydon. Den Textfluss stört das nur geringfügig. Die aneinander gereihten Gesprächsfetzen verschaffen dem Leser einen Eindruck vom ungestümen Treiben Ende der 70er. Dazu wirft das Buch einen Blick zurück auf Diejenigen von denen sich der bunte Haufen damals inspiriert fühlte. Angefangen bei den Beatles und Stones über The Who landen wir schließlich im Zentrum des Geschehens. Lassen uns treiben von den zahlreichen Eindrücken, die hier versammelt wurden. Unser Auge surft durch Textfetzen, die Lust auf mehr machen: „Sie waren heiß auf eine Bewegung. Bernie sagte immer, mit drei Bands hätte man schon eine Bewegung“ (Rat Scabies). „Punk Rock“ ist sicher kein literarisches Meisterwerk, aber ein recht amüsanter Zeitvertreib bis zum nächsten Besuch im Berliner Ramones-Museum.

Wer sich derweil die x-te Geschichte zur schon vielfach erzählten Story des „Punk Rock – Die Geschichte einer Revolution“ zu Gemüte möchte, sollte in diesen Tagen mal einen Zwischenstopp im Buchhandel einlegen. John Robb, Sänger der Punk-Kapelle Goldblade hat sich dem Thema angenommen und wurde von Martin Büsser und Chris Wilpert ins Deutsche transferiert. Im Rahmen des Buches kommen alle zu Wort, die etwas Lautstarkes äußern möchten: Mick Jones, Malcolm McLaren, Billy Bragg, John Lydon. Den Textfluss stört das nur geringfügig. Die aneinander gereihten Gesprächsfetzen verschaffen dem Leser einen Eindruck vom ungestümen Treiben Ende der 70er. Dazu wirft das Buch einen Blick zurück auf Diejenigen von denen sich der bunte Haufen damals inspiriert fühlte. Angefangen bei den Beatles und Stones über The Who landen wir schließlich im Zentrum des Geschehens. Lassen uns treiben von den zahlreichen Eindrücken, die hier versammelt wurden. Unser Auge surft durch Textfetzen, die Lust auf mehr machen: „Sie waren heiß auf eine Bewegung. Bernie sagte immer, mit drei Bands hätte man schon eine Bewegung“ (Rat Scabies). „Punk Rock“ ist sicher kein literarisches Meisterwerk, aber ein recht amüsanter Zeitvertreib bis zum nächsten Besuch im Berliner Ramones-Museum.

„Hölle Hamburg“ nennt sich derweil ein zwischen Traum und Wirklichkeit wandelnder Streifen von Peter Ott und Ted Geier. Die Story des Indie-Films dreht sich weitestgehend um ein verlassenes Schiff vor Hamburg und eine Journalistin, die eine Dokumentation über die Logistik am Hafen drehen möchte, dabei allerdings vom ollen Geist eines Matrosengeheimkults heimgesucht wird, der immer wieder die Kontrolle über ihren Körper übernimmt. Diesem Geheim(1)kult wiederum ist der Geheim(2)dienst auf den fersen, weil der sich partout nicht an die gängige Regeln halten möchte. Der Film versetzt den Zuschauer fortwährend in einen trance-artigen Zustand, aus dem man erst nach 80 Minuten wieder erwacht. Er besticht durch seine spezielle Optik, der man entweder verfällt oder bei der man schon nach wenigen Minuten das Weite sucht. Alles in allem entfaltet dieser abseitige Verschwörungs-Thriller einen kruden Charme, der einen den Hamburger Hafen fortan mit anderen Augen sehen lässt.

„Hölle Hamburg“ nennt sich derweil ein zwischen Traum und Wirklichkeit wandelnder Streifen von Peter Ott und Ted Geier. Die Story des Indie-Films dreht sich weitestgehend um ein verlassenes Schiff vor Hamburg und eine Journalistin, die eine Dokumentation über die Logistik am Hafen drehen möchte, dabei allerdings vom ollen Geist eines Matrosengeheimkults heimgesucht wird, der immer wieder die Kontrolle über ihren Körper übernimmt. Diesem Geheim(1)kult wiederum ist der Geheim(2)dienst auf den fersen, weil der sich partout nicht an die gängige Regeln halten möchte. Der Film versetzt den Zuschauer fortwährend in einen trance-artigen Zustand, aus dem man erst nach 80 Minuten wieder erwacht. Er besticht durch seine spezielle Optik, der man entweder verfällt oder bei der man schon nach wenigen Minuten das Weite sucht. Alles in allem entfaltet dieser abseitige Verschwörungs-Thriller einen kruden Charme, der einen den Hamburger Hafen fortan mit anderen Augen sehen lässt.

Die Londoner Schriftstellerin Gwendoline Riley präsentiert uns hinterher einen imposanten Absacker namens „Cold Water“, der nun mit acht Jahren Verspätung auch endlich auf Deutsch erscheint. Das Buch dreht sich um eine Barkeeperin in Manchester, die sich im Kopf ihre perfekte Welt zusammen träumt, sich aber partout nicht so recht mit der Realität vertragen möchte. Das Buch strotzt dementsprechend nur so vor Hoffnungen und Enttäuschungen, die charmant in Szene gesetzt werden und so wohl nur in einem Debüt einer noch sehr jungen Schriftstellerin anzutreffen sind. Wer sich allerdings gerne in Textstellen, wie der folgenden suhlt: „Ich dachte an all die jämmerlichen Typen, die Nacht für Nacht in meine Bar geschwemmt wurden, die gleichen abgedroschenen Märchen erzählten, die moralisierenden Ausreden, die Eifersuchtslügen auftischten, nur damit ich wusste, wann und wie und warum. Was dachten sie wirklich? Und wie war es für sie, wenn sie einander ansahen und sich selbst sahen? Das musste am schlimmsten sein…“, der sollte unbedingt zugreifen und sich für ein paar Stunden mit Gwendoline Riley zum Philosophieren verabreden. Ansonsten bietet „Cold Water“ viel Kurzweil und ein paar zitierfähige Passagen. Mehr leider nicht, aber auch nicht weniger.

Die Londoner Schriftstellerin Gwendoline Riley präsentiert uns hinterher einen imposanten Absacker namens „Cold Water“, der nun mit acht Jahren Verspätung auch endlich auf Deutsch erscheint. Das Buch dreht sich um eine Barkeeperin in Manchester, die sich im Kopf ihre perfekte Welt zusammen träumt, sich aber partout nicht so recht mit der Realität vertragen möchte. Das Buch strotzt dementsprechend nur so vor Hoffnungen und Enttäuschungen, die charmant in Szene gesetzt werden und so wohl nur in einem Debüt einer noch sehr jungen Schriftstellerin anzutreffen sind. Wer sich allerdings gerne in Textstellen, wie der folgenden suhlt: „Ich dachte an all die jämmerlichen Typen, die Nacht für Nacht in meine Bar geschwemmt wurden, die gleichen abgedroschenen Märchen erzählten, die moralisierenden Ausreden, die Eifersuchtslügen auftischten, nur damit ich wusste, wann und wie und warum. Was dachten sie wirklich? Und wie war es für sie, wenn sie einander ansahen und sich selbst sahen? Das musste am schlimmsten sein…“, der sollte unbedingt zugreifen und sich für ein paar Stunden mit Gwendoline Riley zum Philosophieren verabreden. Ansonsten bietet „Cold Water“ viel Kurzweil und ein paar zitierfähige Passagen. Mehr leider nicht, aber auch nicht weniger.

Derweil ist es ja immer so eine Sache mit dem „Aufräumen“. So richtig Lust hat da eigentlich niemand zu und deshalb ist es für viele sicher eine willkommene Abwechslung, mal nicht zum Putzlumpen zu greifen, sondern lieber im Bücherregal nach einem gleichnamigen Roman Ausschau zu halten. Fündig werden wir bei Franz Dobler, seines Zeichens Journalist und Johnny Cash-Biografie-Verfasser. In seinem neuen Roman dreht sich alles um das Chaos, das sich in unserem Leben einnistet, wenn man auf mehreren Baustellen gleichzeitig unterwegs ist. Während die eine Hand nach den Sternen greift, muss der Fuß noch aus der Scheiße gezogen werden. Sein Buch ist ein einziges hin und her und für und wieder. Schön aber, dass er das alles mit einem sanften Schleier aus Melancholie weich zeichnet, oder mit einer gehörigen Portion Wortwitz kontert. Das klingt dann ungefähr so: „Aus der Wohnung nebenan hämmert laute Rockmusik, das dauernde Geballer über der Basswumme gehört zum Alltag der Wohngemeinschaft, mit der Beat sich den Flur, das Bad und die Toilette teilen muss. In seiner Küche hält er sich wenig auf. Sie erinnert ihn an die Familie, die er nicht mehr hat und sie ist zugemüllt mit dem pseudomodernen Kifferstadionschrottrock von nebenan, dessen Hörer er in ein Musikinternat unter Talibanführung wünscht“. Wenn einem diese Zeilen gefallen, sollte man unbedingt zugreifen. Es lohnt sich.

Derweil ist es ja immer so eine Sache mit dem „Aufräumen“. So richtig Lust hat da eigentlich niemand zu und deshalb ist es für viele sicher eine willkommene Abwechslung, mal nicht zum Putzlumpen zu greifen, sondern lieber im Bücherregal nach einem gleichnamigen Roman Ausschau zu halten. Fündig werden wir bei Franz Dobler, seines Zeichens Journalist und Johnny Cash-Biografie-Verfasser. In seinem neuen Roman dreht sich alles um das Chaos, das sich in unserem Leben einnistet, wenn man auf mehreren Baustellen gleichzeitig unterwegs ist. Während die eine Hand nach den Sternen greift, muss der Fuß noch aus der Scheiße gezogen werden. Sein Buch ist ein einziges hin und her und für und wieder. Schön aber, dass er das alles mit einem sanften Schleier aus Melancholie weich zeichnet, oder mit einer gehörigen Portion Wortwitz kontert. Das klingt dann ungefähr so: „Aus der Wohnung nebenan hämmert laute Rockmusik, das dauernde Geballer über der Basswumme gehört zum Alltag der Wohngemeinschaft, mit der Beat sich den Flur, das Bad und die Toilette teilen muss. In seiner Küche hält er sich wenig auf. Sie erinnert ihn an die Familie, die er nicht mehr hat und sie ist zugemüllt mit dem pseudomodernen Kifferstadionschrottrock von nebenan, dessen Hörer er in ein Musikinternat unter Talibanführung wünscht“. Wenn einem diese Zeilen gefallen, sollte man unbedingt zugreifen. Es lohnt sich.

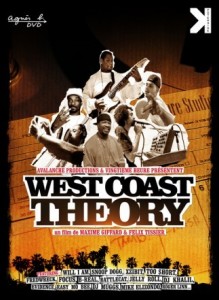

Der Doku-Streifen „West Coast Theory“ bietet derweil mehr, als große Selbsbeweihräucherungsmomente. Die reflektierte Doku setzt sich inhaltlich mit G-Funk und seinen Protagonisten auseinander und fühlt hinter den Kulissen allen üblichen Verdächtigen Marke Snoop Dogg, B-Real und Konsorten auf den Zahn. Man bekommt einen Einblick, wie sich die Produktionen verändern, wie die Musiker ihre Songs aus dem Handgelenk schütteln, wo der zurückgelehnte Sound eigentlich herkommt (was schöne Abstecher in Soul- und Funkgefilde ermöglicht) und auch sonst gerät dieses 90minütige Machwerk äußerst kurzweilig und imposant. Dazu gibt’s dann noch eine satte Portion Live-Musik, die Neueinsteigern als Ausgangspunkt durchaus dienlich sein dürfte. Alles in allem: nicht nur für Fans interessant.

Der Doku-Streifen „West Coast Theory“ bietet derweil mehr, als große Selbsbeweihräucherungsmomente. Die reflektierte Doku setzt sich inhaltlich mit G-Funk und seinen Protagonisten auseinander und fühlt hinter den Kulissen allen üblichen Verdächtigen Marke Snoop Dogg, B-Real und Konsorten auf den Zahn. Man bekommt einen Einblick, wie sich die Produktionen verändern, wie die Musiker ihre Songs aus dem Handgelenk schütteln, wo der zurückgelehnte Sound eigentlich herkommt (was schöne Abstecher in Soul- und Funkgefilde ermöglicht) und auch sonst gerät dieses 90minütige Machwerk äußerst kurzweilig und imposant. Dazu gibt’s dann noch eine satte Portion Live-Musik, die Neueinsteigern als Ausgangspunkt durchaus dienlich sein dürfte. Alles in allem: nicht nur für Fans interessant.

Mit freundlicher Unterstützung von Ed Harcourt, Edwyn Collins und einer ganzen Reihe weiterer entspannter Gesangstalente, sprechen Ashley Beedle und Darren Moris auf „Mavis“ der verehrten Mavis Staples und den Staples Singers ihren Respekt aus, indem sie eine ganze Reihe inspirierter Tanzbodenvarianten nostalgischer Blues- und Soulsongs aus der Kiste kramen. Die Scheibe klingt trotz der vielen Gäste wie aus einem Guss. Man möchte sich aufs nächste Club-Sofa verkriechen, sich einen bunten Cocktail zu Gemüte führen und großspurig der Dinge harren, die diese Nacht noch für einen bereit hält. Wer in solch kalten Tagen gerne mal dem beseelten Nostalgiker in sich freien Lauf lässt, sollte unbedingt mal reinhören.

Mit freundlicher Unterstützung von Ed Harcourt, Edwyn Collins und einer ganzen Reihe weiterer entspannter Gesangstalente, sprechen Ashley Beedle und Darren Moris auf „Mavis“ der verehrten Mavis Staples und den Staples Singers ihren Respekt aus, indem sie eine ganze Reihe inspirierter Tanzbodenvarianten nostalgischer Blues- und Soulsongs aus der Kiste kramen. Die Scheibe klingt trotz der vielen Gäste wie aus einem Guss. Man möchte sich aufs nächste Club-Sofa verkriechen, sich einen bunten Cocktail zu Gemüte führen und großspurig der Dinge harren, die diese Nacht noch für einen bereit hält. Wer in solch kalten Tagen gerne mal dem beseelten Nostalgiker in sich freien Lauf lässt, sollte unbedingt mal reinhören.

Nachdem der Staub dann von den alten Plattenhüllen geschüttelt wurde, kann man sich hinterher noch am aktuellem Material aus dem Hause The Souljazz Orchestra erfreuen. Das neue Album „Rising Sun“ wildert in Soul-, Jazz- und Latin-Gefilden der 60er und 70er Jahre und scheucht deinen faulen Hintern schon mit dem energiegelandenen zweiten Track „Agbara“ ins Blitzlicht der Tanzfläche. Anschließend folgen Soul- und Afro-Jazz-Eskapaden, die sich gewaschen haben. Alles wird durchdekliniert, was begabten Tanzbodenfetischisten die Achselhöhlen benetzt. Nach neun Songs fühlt man sich mehrmals ordentlich durchgeschüttelt und stellt sofort auf Repeat, um sich eine weitere Dosis dieses Glücklichmach-Elexiers zu Gemüte zu führen. Womit wir dann auch schon am Ende wären. Wir hören, sehen und lesen uns beim nächsten Zuckerbeat.

Nachdem der Staub dann von den alten Plattenhüllen geschüttelt wurde, kann man sich hinterher noch am aktuellem Material aus dem Hause The Souljazz Orchestra erfreuen. Das neue Album „Rising Sun“ wildert in Soul-, Jazz- und Latin-Gefilden der 60er und 70er Jahre und scheucht deinen faulen Hintern schon mit dem energiegelandenen zweiten Track „Agbara“ ins Blitzlicht der Tanzfläche. Anschließend folgen Soul- und Afro-Jazz-Eskapaden, die sich gewaschen haben. Alles wird durchdekliniert, was begabten Tanzbodenfetischisten die Achselhöhlen benetzt. Nach neun Songs fühlt man sich mehrmals ordentlich durchgeschüttelt und stellt sofort auf Repeat, um sich eine weitere Dosis dieses Glücklichmach-Elexiers zu Gemüte zu führen. Womit wir dann auch schon am Ende wären. Wir hören, sehen und lesen uns beim nächsten Zuckerbeat.

UND WAS NUN?