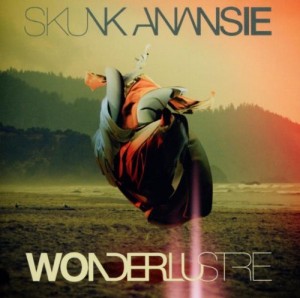

Wir haben lange warten müssen auf das neue Werk von Skunk Anansie. Nach der vorab veröffentlichten Zusammenstellung von Hitsingles kam der Verdacht auf, die Band wollte sich im fortgeschrittenen Alter eine goldene Nase verdienen, indem sie mit nostalgischen Tracks durch die Clubs streift. „Wonderlustre“ allerdings macht all das mit einem Schlag vergessen, wenn sich die ersten Sekunden von „God Loves Only You“ in die Gehörgänge des gierigen Fans schlängeln. Da passt einfach alles. Wenn man „Stoosh“ mal ausklammert, haben Skunk Anansie im Direktvergleich vielleicht sogar das beste Album ihrer Karriere am Start. Die Scheibe strotzt nur so vor Hymnen und Sängerin Skin gibt den Songs mit ihrer Stimme genug Kante, dass selbige nie im Einheitsbrei versinken. Man weiß gar nicht so recht, wo man anfangen soll, denn fast jeder Song hier schreit danach, als Hitsingle ausgeklammert zu werden. Fast scheint es, als habe sich mit der Veröffentlichung dieser Scheibe ein Kreativitäts-Stau in den Köpfen der Mitglieder gelöst. Jetzt prasselt alles auf einen ein. Und man schließt die Band sofort wieder ins Herz. Soll heißen: Skunk Anansie sind demnächst wieder herzlich Willkommen auf allen großen Festivalbühnen der Nation.

Wir haben lange warten müssen auf das neue Werk von Skunk Anansie. Nach der vorab veröffentlichten Zusammenstellung von Hitsingles kam der Verdacht auf, die Band wollte sich im fortgeschrittenen Alter eine goldene Nase verdienen, indem sie mit nostalgischen Tracks durch die Clubs streift. „Wonderlustre“ allerdings macht all das mit einem Schlag vergessen, wenn sich die ersten Sekunden von „God Loves Only You“ in die Gehörgänge des gierigen Fans schlängeln. Da passt einfach alles. Wenn man „Stoosh“ mal ausklammert, haben Skunk Anansie im Direktvergleich vielleicht sogar das beste Album ihrer Karriere am Start. Die Scheibe strotzt nur so vor Hymnen und Sängerin Skin gibt den Songs mit ihrer Stimme genug Kante, dass selbige nie im Einheitsbrei versinken. Man weiß gar nicht so recht, wo man anfangen soll, denn fast jeder Song hier schreit danach, als Hitsingle ausgeklammert zu werden. Fast scheint es, als habe sich mit der Veröffentlichung dieser Scheibe ein Kreativitäts-Stau in den Köpfen der Mitglieder gelöst. Jetzt prasselt alles auf einen ein. Und man schließt die Band sofort wieder ins Herz. Soll heißen: Skunk Anansie sind demnächst wieder herzlich Willkommen auf allen großen Festivalbühnen der Nation.

Ein Solo-Album des Killers-Sängers? Wäre das wirklich nötig gewesen. Schließlich wurden wir von Seiten der Killers ja regelrecht überhäuft mit neuer Musik und gerade das letzte Album hat durchaus zwiespältige Reaktionen hervorgerufen. Nun liegt also „Flamingo“ vor mir und schon im Opener wird klar: Brandon Flowers hat nicht vor, wieder aus dem Rampenlicht zu treten. Nein: die zehn Songs führen vielmehr Robbie Williams und seinen ollen Kumpanen von Take That vor Augen, wie man Schmalz in Gassenhauer übersetzt. Die Songs von „Flamingo“ dürften dementsprechend auch wieder am besten funktionieren, wenn man sie in der Live-Variante vor den Latz geknallt bekommt. Dann wird sich die große Hookline von „Jilted Lovers & Broken Hearts“ mit einem famosen Bühnenzirkus vermengen und einen die Gänsehaut im Minutentakt überkommen. Für mich auf jeden Fall die bessere Alternative zum Bubble-Gum-Pop von Mika, an die ersten beiden Alben der Killers kommt die Scheibe aber trotzdem nicht heran.

Ein Solo-Album des Killers-Sängers? Wäre das wirklich nötig gewesen. Schließlich wurden wir von Seiten der Killers ja regelrecht überhäuft mit neuer Musik und gerade das letzte Album hat durchaus zwiespältige Reaktionen hervorgerufen. Nun liegt also „Flamingo“ vor mir und schon im Opener wird klar: Brandon Flowers hat nicht vor, wieder aus dem Rampenlicht zu treten. Nein: die zehn Songs führen vielmehr Robbie Williams und seinen ollen Kumpanen von Take That vor Augen, wie man Schmalz in Gassenhauer übersetzt. Die Songs von „Flamingo“ dürften dementsprechend auch wieder am besten funktionieren, wenn man sie in der Live-Variante vor den Latz geknallt bekommt. Dann wird sich die große Hookline von „Jilted Lovers & Broken Hearts“ mit einem famosen Bühnenzirkus vermengen und einen die Gänsehaut im Minutentakt überkommen. Für mich auf jeden Fall die bessere Alternative zum Bubble-Gum-Pop von Mika, an die ersten beiden Alben der Killers kommt die Scheibe aber trotzdem nicht heran.

Und yeah, baby. Endlich ist es soweit, The Thermals haben ein neues Werk am Start und unterwerfen sich dabei Chris Walla (Death Cab For Cutie), der aus ihrer Musik ein poppiges Meisterstück bastelte, das wie geschaffen ist, um über Kopfhörer genossen zu werden. Das Bemerkenswerte daran. Die Scheibe wurde von Tape gemixt, was allerdings nicht auffällt, wenn man es nicht per Pressetext aufs Brot geschmiert bekommt. „Personal Life“ strotzt derweil nur so vor tanzbaren Hymnen, wie „I Don´t Believe You“ und „Not Like Any Other Feeling“, die jedem Superchunk-Anhänger oder Weezer Fan aus „Pinkerton“-Tagen die Tränen in die Augen treiben. The Thermals liefern mit ihrem neuen Album ihr bestes Werk seit „Fuckin A“ aus ollen Sub Pop-Tagen ab. Regler hoch und ab dafür.

Und yeah, baby. Endlich ist es soweit, The Thermals haben ein neues Werk am Start und unterwerfen sich dabei Chris Walla (Death Cab For Cutie), der aus ihrer Musik ein poppiges Meisterstück bastelte, das wie geschaffen ist, um über Kopfhörer genossen zu werden. Das Bemerkenswerte daran. Die Scheibe wurde von Tape gemixt, was allerdings nicht auffällt, wenn man es nicht per Pressetext aufs Brot geschmiert bekommt. „Personal Life“ strotzt derweil nur so vor tanzbaren Hymnen, wie „I Don´t Believe You“ und „Not Like Any Other Feeling“, die jedem Superchunk-Anhänger oder Weezer Fan aus „Pinkerton“-Tagen die Tränen in die Augen treiben. The Thermals liefern mit ihrem neuen Album ihr bestes Werk seit „Fuckin A“ aus ollen Sub Pop-Tagen ab. Regler hoch und ab dafür.

Und hach, wie nett geht’s denn hier weiter? Die guten, alten Spermbirds haben doch tatsächlich ein neues Album am Start und machen nach sechs Jahren Abstinenz gar keine so schlechte Figur. „A Columbus Feeling“ packt einen spätestens, wenn sich beim Song „Stacks & Piles“ die erste Melodie in Richtung Gitarrenriff schlängelt. „Meet Me In The Middle“ ruft dann bisweilen sogar schöne Erinnerungen an die Jungs von Shelter wach. Ein neuer „Pop Song“ ist zwar nicht mit drauf, aber alle, die auf den Geschmack gekommen sind, sollten mal in die grandiose HC-Formation Steakknife rein hören, bei der Sänger Lee Hollis ebenfalls am Start ist. Vielleicht wird ja im Zuge des neuen Albums auch der Back-Katalog der Spermbirds neu aufgelegt. Zu wünschen wäre es ihnen. Ansonsten kann man zu „A Columbus Feeling“ aber auch schon mal die Vorfreude auf die anstehenden Live-Shows genießen. Der kürzeste Weg führt nach Wiesbaden. Da spielen sie am 30.9. im Schlachthof.

Und hach, wie nett geht’s denn hier weiter? Die guten, alten Spermbirds haben doch tatsächlich ein neues Album am Start und machen nach sechs Jahren Abstinenz gar keine so schlechte Figur. „A Columbus Feeling“ packt einen spätestens, wenn sich beim Song „Stacks & Piles“ die erste Melodie in Richtung Gitarrenriff schlängelt. „Meet Me In The Middle“ ruft dann bisweilen sogar schöne Erinnerungen an die Jungs von Shelter wach. Ein neuer „Pop Song“ ist zwar nicht mit drauf, aber alle, die auf den Geschmack gekommen sind, sollten mal in die grandiose HC-Formation Steakknife rein hören, bei der Sänger Lee Hollis ebenfalls am Start ist. Vielleicht wird ja im Zuge des neuen Albums auch der Back-Katalog der Spermbirds neu aufgelegt. Zu wünschen wäre es ihnen. Ansonsten kann man zu „A Columbus Feeling“ aber auch schon mal die Vorfreude auf die anstehenden Live-Shows genießen. Der kürzeste Weg führt nach Wiesbaden. Da spielen sie am 30.9. im Schlachthof.

The Hundred In The Hands verweilen nach ihrer gefeierten Debüt-EP „This Desert“ auf ihrer gleichnamigen Erstlings-EP zwischen den Stühlen und knallen uns ein Album im Grenzgebiet von Pop und Post Punk vor den Latz. Fast scheint es, als wollten sich Jason und Eleanore durch die Pop-Jahrzehnte wühlen und ein schickes Sammelsurium an Sounds zusammentragen, dass sie dann zu einer wohlschmeckenden, zeitgemäßen Soße zusammenrühren. Ihre Songs jedenfalls sind wie geschaffen, um einem Melancholie-affinen Zeitgenossen in wohlwollendes Erstaunen zu versetzen. Die Riege an renommierten Produzenten aus dem Hause Richard X bis Chris Zane tut ihr Nötigstes, diese verträumten Pop-Melodien mit allerhand Effekten auszufransen, so dass es auch beim zehnten Durchlauf nicht langweilig wird.

The Hundred In The Hands verweilen nach ihrer gefeierten Debüt-EP „This Desert“ auf ihrer gleichnamigen Erstlings-EP zwischen den Stühlen und knallen uns ein Album im Grenzgebiet von Pop und Post Punk vor den Latz. Fast scheint es, als wollten sich Jason und Eleanore durch die Pop-Jahrzehnte wühlen und ein schickes Sammelsurium an Sounds zusammentragen, dass sie dann zu einer wohlschmeckenden, zeitgemäßen Soße zusammenrühren. Ihre Songs jedenfalls sind wie geschaffen, um einem Melancholie-affinen Zeitgenossen in wohlwollendes Erstaunen zu versetzen. Die Riege an renommierten Produzenten aus dem Hause Richard X bis Chris Zane tut ihr Nötigstes, diese verträumten Pop-Melodien mit allerhand Effekten auszufransen, so dass es auch beim zehnten Durchlauf nicht langweilig wird.

Erdmöbel knallen uns derweil auf „Krokus“ mal wieder zahlreiche Impressionen aus dem Leben um die Ohren. Wer auf Easy Listening und Bossa Nova-Klänge steht, sollte sich die Scheibe unbedingt mal zu Gemüte führen. Die Songs strotzen nur so vor Piano-Passagen und Flötensolos. Diese Musik hier ist wie geschaffen, um sie in einem Straßencafe in der Innenstadt laufen zu lassen und den Blick auf das gesellige Treiben entlang den Straßen der Stadt mit ihren Melodien zu umschmeicheln. Um die Musik von Erdmöbel zu umschreiben, braucht es keine Referenzgrößen, diese Band hier ist ihre eigene Referenz. Alle Musikliebhaber, vom Beatles-Popper bis zum Chanson-Träumer. Unbedingt mal reinhören. Gerade, weil sie diesmal wieder eine Lockerheit an den Tag legen, die ihnen auf ihren letzten Alben über die volle Länge leider abging.

Erdmöbel knallen uns derweil auf „Krokus“ mal wieder zahlreiche Impressionen aus dem Leben um die Ohren. Wer auf Easy Listening und Bossa Nova-Klänge steht, sollte sich die Scheibe unbedingt mal zu Gemüte führen. Die Songs strotzen nur so vor Piano-Passagen und Flötensolos. Diese Musik hier ist wie geschaffen, um sie in einem Straßencafe in der Innenstadt laufen zu lassen und den Blick auf das gesellige Treiben entlang den Straßen der Stadt mit ihren Melodien zu umschmeicheln. Um die Musik von Erdmöbel zu umschreiben, braucht es keine Referenzgrößen, diese Band hier ist ihre eigene Referenz. Alle Musikliebhaber, vom Beatles-Popper bis zum Chanson-Träumer. Unbedingt mal reinhören. Gerade, weil sie diesmal wieder eine Lockerheit an den Tag legen, die ihnen auf ihren letzten Alben über die volle Länge leider abging.

OMD alias Orchestral Manoeuvres In The Dark versuchen nach 14 Jahren Abstinenz mit ihrem neuen Album die Durststrecke schwächerer Releases zu durchbrechen und endlich mal wieder ein Objekt von Beständigkeit auf die Hörerschaft einprasseln zu lassen. Der Opener „New Babies: New Toys“ ist dann schon mal genau das, was man von den Jungs erwartet: ein astreiner Hit. Aber keiner von denen, die vor dreißig Jahren die Tanzfläche in helle Aufregung stürzten, sondern einer von der Sorte, den man direkt nach Mika und vor den Killers hören möchte. Im Gegensatz zu den jüngeren Kollegen vollbringt die Band auf „History Of Modern“ allerdings das Kunststück, die Songs so unaufdringlich zu konstruieren, dass man eher an die zeitlosen Tracks der Pet Shop Boys denken muss. Ein alles in allem wirklich gelungenes Comeback-Album. Also herzlich willkommen zurück auf der großen Bühne.

OMD alias Orchestral Manoeuvres In The Dark versuchen nach 14 Jahren Abstinenz mit ihrem neuen Album die Durststrecke schwächerer Releases zu durchbrechen und endlich mal wieder ein Objekt von Beständigkeit auf die Hörerschaft einprasseln zu lassen. Der Opener „New Babies: New Toys“ ist dann schon mal genau das, was man von den Jungs erwartet: ein astreiner Hit. Aber keiner von denen, die vor dreißig Jahren die Tanzfläche in helle Aufregung stürzten, sondern einer von der Sorte, den man direkt nach Mika und vor den Killers hören möchte. Im Gegensatz zu den jüngeren Kollegen vollbringt die Band auf „History Of Modern“ allerdings das Kunststück, die Songs so unaufdringlich zu konstruieren, dass man eher an die zeitlosen Tracks der Pet Shop Boys denken muss. Ein alles in allem wirklich gelungenes Comeback-Album. Also herzlich willkommen zurück auf der großen Bühne.

Gecko Turner vermählt auf seinem neuen Album zum Abschluss Samba mit Rock-Klängen und Jazz mit Bossa Nova-Anleihen. Heraus kommt ein entspannter Liedermacher-Pop, der Jack Johnson vor Augen führt, wie man Strandpromenaden-Sounds mit Tiefgang versieht. Der weltmusikalische Ansatz des Werkes injiziert den Songs eine gehörige Portion Leichtigkeit und lässt im Herzen des Hörers die Sonne aufgehen. Wer auf Easy Listening steht, der nicht nur zur Hintergrundbeschallung taugt, kann sich „Gone Down South“ bedenkenlos ins Regal stellen. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.

Gecko Turner vermählt auf seinem neuen Album zum Abschluss Samba mit Rock-Klängen und Jazz mit Bossa Nova-Anleihen. Heraus kommt ein entspannter Liedermacher-Pop, der Jack Johnson vor Augen führt, wie man Strandpromenaden-Sounds mit Tiefgang versieht. Der weltmusikalische Ansatz des Werkes injiziert den Songs eine gehörige Portion Leichtigkeit und lässt im Herzen des Hörers die Sonne aufgehen. Wer auf Easy Listening steht, der nicht nur zur Hintergrundbeschallung taugt, kann sich „Gone Down South“ bedenkenlos ins Regal stellen. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.

UND WAS NUN?